Bildungschancen verbessern:

„Wir wollen Gamechanger für die Kinder sein.“

An drei Schulen in München-Giesing engagiert sich „Gesellschaft macht Schule“ (GMS) in der Ganztagsgestaltung. Die Schülerinnen und Schüler können unter anderem zwischen Sport, Spiel, Kochen, Medienprävention oder Kunst wählen – auf den ersten Blick unterscheidet sich das Kursangebot kaum von dem anderer Schulen. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die Angebote jedoch als wichtige sozialpädagogische Unterstützung für Kinder, die zuhause wenig Förderung bekommen.

Auch wenn es vordergründig um Sport oder Medien geht, steht immer die die Stärkung der Persönlichkeit im Zentrum: die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz, gewaltfreie Kommunikation, Teambuilding, Selbstwirksamkeit.

Die „Geheimwaffen“ des 19-köpfigen Teams von GMS: Langfristige Beziehungen und ein hoher Betreuungsschlüssel. Eine Kursleitung kümmert sich mehrmals in der Woche um höchstens sechs Kinder – im Idealfall ist es über Jahre hinweg dieselbe feste Bezugsperson, denn Vertrauen wächst langsam.

Viele der Kinder, die „Gesellschaft macht Schule“ betreut, haben schon im Grundschulalter statistisch schlechtere Bildungschancen als der Durchschnitt.

„Wir haben sehr viele herausfordernde und auch aufwühlende Fälle“, erzählt Lucia Thüroff, Projektleiterin bei GMS. „Viele Kinder haben Flucht- oder Gewalterfahrungen, sind traumatisiert vom Krieg in der Ukraine, vielfach gibt es Sprachbarrieren.

Auch viele der in Deutschland geborenen Kinder sind seelisch, geistig oder körperlich belastet. Die Eltern sind häufig überfordert und können sich wenig um ihre Kinder kümmern. Manche haben zwei oder drei Jobs, um die Familie über Wasser zu halten. Rund ein Drittel der Kinder hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf.“

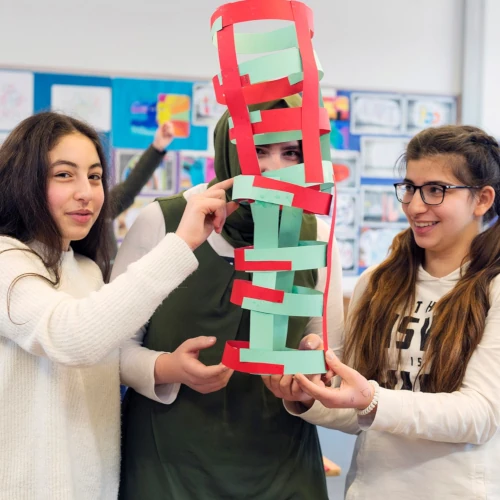

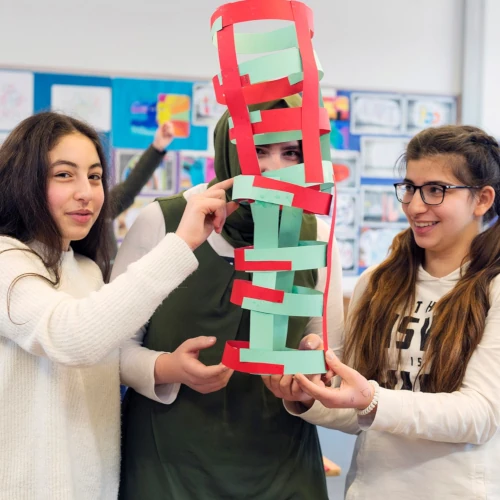

Foto: Schülerinnen im Betreuungsangebot der GMS © GMS

Den Ganztag sieht Barbara Ruck, Geschäftsführerin von GMS, als idealen Ansatzpunkt, um die Kinder wirkungsvoll zu unterstützen. „Wenn man einen tiefen, langfristigen und nachhaltigen Einfluss nehmen möchte, muss man dort tätig sein, wo sich die Kinder aufhalten“, sagt Ruck. „Gleichzeitig sind wir für die Schulen ein anspruchsvoller Kooperationspartner, weil wir viel Austausch mit den Lehrkräften und der Schulsozialarbeit suchen, um die Kinder gut zu betreuen.“

Die Lehrkräfte ständen sehr unter Stress, ergänzt Regina Ragger, bei GMS für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising zuständig, deshalb sei es manchmal schon schwierig, mit ihnen Besprechungstermine auszumachen. „Früher haben uns Lehrkräfte manchmal als Konkurrenz wahrgenommen. Heute ziehen alle an einem Strang. Auch hier zahlt sich unser Ansatz aus, langfristige Beziehungen zu pflegen“, erklärt Regina Ragger. Vor allem sei der Einsatz von „Gesellschaft macht Schule“ für die Schulen eine wichtige Stütze, da pädagogisches Personal insbesondere an Mittelschulen – so heißen in Bayern die Hauptschulen – knapp ist.

Theoretisch sind in Regionen mit niedrigem Sozialindex die Klassen oft doppelt besetzt. Praktisch ist das kaum möglich, weil immer wieder Lehrkräfte krank sind und Stellen unbesetzt bleiben. „Deshalb ist es für die Lehrkräfte eine große Erleichterung, wenn wir vor Ort sind. Sie können sich dann aufs Unterrichten konzentrieren, weil wir ihnen andere Aufgaben abnehmen können. Und die Klassen sind ruhiger, weil mehr verlässliche Bezugspersonen anwesend sind“, erklärt Lucia Thüroff. Zum Beispiel sei sie zuletzt immer mit in die Mensa gegangen, weil ein stark traumatisierter Junge eine enge Begleitung brauchte – „Wie soll eine Lehrkraft das leisten, wenn sie gleichzeitig die ganze übrige Klasse im Blick behalten muss?“

Den Schulen, der Verwaltung und auch dem Team von GMS ist klar, dass eine solch engmaschige Betreuung nicht im Rahmen des Systems Schule möglich ist. „Ein so hoher Betreuungsschlüssel ist aktuell nur mit zivilgesellschaftlichen Akteuren möglich. Rund zwei Drittel unseres Budgets kommen von Stiftungen und privaten Spendern. Damit entlasten wir ein System, das stark unter Druck steht“, erklärt Barbara Ruck. „Dafür wünsche ich mir, dass uns die Schulverwaltung auf Augenhöhe begegnet und gute Rahmenbedingungen für unsere Arbeit herstellt.“ Investitionen in Bildungsinfrastruktur, Räumlichkeiten und Personal an Brennpunktschulen könnten viel bewirken, ist sie überzeugt.

Mit welcher Wirkung sie rechnet, wenn belastete Schülerinnen und Schüler engmaschiger begleitet werden, erklärt sie mit dem Konzept des „Social Return on Investment“ (SROI). Dahinter steckt die Idee, soziale „Renditen“ besser zu beziffern. Werden im öffentlichen Diskurs häufig nur die Kosten genannt, die in soziale Projekte fließen, versuchen SROI-Modelle, den Gewinn gegenzurechnen.

„Wenn ich ganz früh sehr viel investiere, am besten schon ab der Kita, kann ich für eine erfolgreiche Bildungsbiografie und einen guten Übergang ins Berufsleben sorgen“, erklärt Ruck. „Das bedeutet, die Kinder sind später in der Lage, selbst für sich und ihre Familien zu sorgen und Gestalter ihres Lebens zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass dies für unsere Gesellschaft einen riesigen Impact hat. Unser Ziel muss es sein, kein Kind zu verlieren.“

Mehr lesen:

Webseite von „Gesellschaft macht Schule“

Bildungschancen verbessern:

„Wir wollen Gamechanger für die Kinder sein.“

An drei Schulen in München-Giesing engagiert sich „Gesellschaft macht Schule“ (GMS) in der Ganztagsgestaltung. Die Schülerinnen und Schüler können unter anderem zwischen Sport, Spiel, Kochen, Medienprävention oder Kunst wählen – auf den ersten Blick unterscheidet sich das Kursangebot kaum von dem anderer Schulen. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die Angebote jedoch als wichtige sozialpädagogische Unterstützung für Kinder, die zuhause wenig Förderung bekommen.

Auch wenn es vordergründig um Sport oder Medien geht, steht immer die die Stärkung der Persönlichkeit im Zentrum: die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz, gewaltfreie Kommunikation, Teambuilding, Selbstwirksamkeit.

Die „Geheimwaffen“ des 19-köpfigen Teams von GMS: Langfristige Beziehungen und ein hoher Betreuungsschlüssel. Eine Kursleitung kümmert sich mehrmals in der Woche um höchstens sechs Kinder – im Idealfall ist es über Jahre hinweg dieselbe feste Bezugsperson, denn Vertrauen wächst langsam.

Viele der Kinder, die „Gesellschaft macht Schule“ betreut, haben schon im Grundschulalter statistisch schlechtere Bildungschancen als der Durchschnitt.

„Wir haben sehr viele herausfordernde und auch aufwühlende Fälle“, erzählt Lucia Thüroff, Projektleiterin bei GMS. „Viele Kinder haben Flucht- oder Gewalterfahrungen, sind traumatisiert vom Krieg in der Ukraine, vielfach gibt es Sprachbarrieren.

Auch viele der in Deutschland geborenen Kinder sind seelisch, geistig oder körperlich belastet. Die Eltern sind häufig überfordert und können sich wenig um ihre Kinder kümmern. Manche haben zwei oder drei Jobs, um die Familie über Wasser zu halten. Rund ein Drittel der Kinder hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf.“

Foto: Schülerinnen im Betreuungsangebot der GMS © GMS

Den Ganztag sieht Barbara Ruck, Geschäftsführerin von GMS, als idealen Ansatzpunkt, um die Kinder wirkungsvoll zu unterstützen. „Wenn man einen tiefen, langfristigen und nachhaltigen Einfluss nehmen möchte, muss man dort tätig sein, wo sich die Kinder aufhalten“, sagt Ruck. „Gleichzeitig sind wir für die Schulen ein anspruchsvoller Kooperationspartner, weil wir viel Austausch mit den Lehrkräften und der Schulsozialarbeit suchen, um die Kinder gut zu betreuen.“

Die Lehrkräfte ständen sehr unter Stress, ergänzt Regina Ragger, bei GMS für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising zuständig, deshalb sei es manchmal schon schwierig, mit ihnen Besprechungstermine auszumachen. „Früher haben uns Lehrkräfte manchmal als Konkurrenz wahrgenommen. Heute ziehen alle an einem Strang. Auch hier zahlt sich unser Ansatz aus, langfristige Beziehungen zu pflegen“, erklärt Regina Ragger. Vor allem sei der Einsatz von „Gesellschaft macht Schule“ für die Schulen eine wichtige Stütze, da pädagogisches Personal insbesondere an Mittelschulen – so heißen in Bayern die Hauptschulen – knapp ist.

Theoretisch sind in Regionen mit niedrigem Sozialindex die Klassen oft doppelt besetzt. Praktisch ist das kaum möglich, weil immer wieder Lehrkräfte krank sind und Stellen unbesetzt bleiben. „Deshalb ist es für die Lehrkräfte eine große Erleichterung, wenn wir vor Ort sind. Sie können sich dann aufs Unterrichten konzentrieren, weil wir ihnen andere Aufgaben abnehmen können. Und die Klassen sind ruhiger, weil mehr verlässliche Bezugspersonen anwesend sind“, erklärt Lucia Thüroff. Zum Beispiel sei sie zuletzt immer mit in die Mensa gegangen, weil ein stark traumatisierter Junge eine enge Begleitung brauchte – „Wie soll eine Lehrkraft das leisten, wenn sie gleichzeitig die ganze übrige Klasse im Blick behalten muss?“

Den Schulen, der Verwaltung und auch dem Team von GMS ist klar, dass eine solch engmaschige Betreuung nicht im Rahmen des Systems Schule möglich ist. „Ein so hoher Betreuungsschlüssel ist aktuell nur mit zivilgesellschaftlichen Akteuren möglich. Rund zwei Drittel unseres Budgets kommen von Stiftungen und privaten Spendern. Damit entlasten wir ein System, das stark unter Druck steht“, erklärt Barbara Ruck. „Dafür wünsche ich mir, dass uns die Schulverwaltung auf Augenhöhe begegnet und gute Rahmenbedingungen für unsere Arbeit herstellt.“ Investitionen in Bildungsinfrastruktur, Räumlichkeiten und Personal an Brennpunktschulen könnten viel bewirken, ist sie überzeugt.

Mit welcher Wirkung sie rechnet, wenn belastete Schülerinnen und Schüler engmaschiger begleitet werden, erklärt sie mit dem Konzept des „Social Return on Investment“ (SROI). Dahinter steckt die Idee, soziale „Renditen“ besser zu beziffern. Werden im öffentlichen Diskurs häufig nur die Kosten genannt, die in soziale Projekte fließen, versuchen SROI-Modelle, den Gewinn gegenzurechnen.

„Wenn ich ganz früh sehr viel investiere, am besten schon ab der Kita, kann ich für eine erfolgreiche Bildungsbiografie und einen guten Übergang ins Berufsleben sorgen“, erklärt Ruck. „Das bedeutet, die Kinder sind später in der Lage, selbst für sich und ihre Familien zu sorgen und Gestalter ihres Lebens zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass dies für unsere Gesellschaft einen riesigen Impact hat. Unser Ziel muss es sein, kein Kind zu verlieren.“

Mehr lesen:

Webseite von „Gesellschaft macht Schule“